ナポリの物語

日本の哲学者藤原辰史氏の『分解の哲学』を読んでいる中で、アルフレッド・ゾーン=レーテルというドイツの哲学者・経済学者の観察に関する興味深い発見をしました。ゾーン=レーテルは認識論に関する業績で知られており、1926年に発表したエッセイ『崩壊した理想 (The Ideal of the Broken-Down)』において、当時のナポリにおける独特な技術へのアプローチを描いています。このエッセイは『フランクフルター・ツァイトゥング (Frankfurter Zeitung )』に掲載され、現代の読者には一見逆説的に思える内容でした。

“ナポリの人々にとって、物が壊れて初めて動き始める…(中略)比類なき巧妙さを見せ、壊れた車を再び動かすことに成功する。彼は偶然道に落ちていた小さな木片を使い、その不可能とも思える方法で車を修理する。しかし、すぐに、そしてこれは確実に言えることだが、再び壊れてしまう。”

この直感に反する視点は、実用性だけに留まりませんでした。ゾーン=レーテルが指摘するように、ナポリの人々は、“永続的な修理という考えそのものを嫌い、車を完全に所有しない方がましだと考えている… (中略)彼にとって、テクノロジーの本質は壊れたものを動かすことにある”と言う。さらに驚くべきことに、完全に機能する物は疑念を引き起こすことがあった。“完全な状態であること…(中略)単に動作するものは、彼に不信感や疑念を抱かせる。それは、動作するという事実が、どのように、またどのような目的で動作するのかを決して知ることができないということを意味しているからだ。”

この世界観の哲学的核心は、ゾーン=レーテルが『真の技術的関与は、人間が機械の閉鎖的で敵対的な自動主義に対して拒否権を行使し、その世界に飛び込むところから始まる』と述べたところに現れます。言い換えれば、ナポリの人々にとって、テクノロジーとの意味のある関係は、壊れたものを通じてのみ形成され、そのメカニズムを物理的に理解することによって成立していたのです。新しく損傷していない物は、人間の経験の外に存在するため、本質的に『理解できない』ままなのです。

ゾーン=レーテルの観察が非常に説得力を持つのは、それが私たちのデジタル時代における技術の実際的な適用に関するものではなく、むしろ時間をかけてテクノロジーとの関係がどのように変遷してきたかを明らかにしている点にあります。

今日、AIの進歩とアルゴリズムの複雑さが、目に見えない、どこにでも存在するモノのインターネット(IoT)によって支えられる現代において、私たちは日々触れる物体の理解からますます遠ざかっています。ブラックボックスのようなテクノロジーに対し、消費者として受け身の姿勢で関わることに慣れており、これはテクノロジーと直接的に関わることで意味を見出すナポリの人々のアプローチとは大きく異なっています。

今日の現代的な視点からは信じがたいかもしれませんが、ナポリの物語は、現在のテクノロジーからの隔たりが進歩の自然な最終形であるとは限らないと教えてくれるタイムリーな警告です。より広い歴史的視点から見ると、こうした関係がどのように時間とともに文化的慣習や歴史的背景によって再形成されてきたのか想像することができます。

シチズン・サイエンスとしての対応

ナポリの昔話は、私たちとテクノロジーとの関係において、豊かな代替可能性を描くことができることを示唆しています。なぜこれが重要なのでしょうか?それは、現在の一次元的な関係が根本的な力の不均衡を表しており、そのために私たちはこれらのつながりを深く見直す機会を失い、その反省を通じて自分自身をより深く理解することが難しくなっているからです。

テクノロジーに対して積極的になることは、必ずしもニューラルネットワークの内部構造を理解することを求められるわけではありません。むしろ、それは自分たちの環境の中で主体性を取り戻す意識を育むことに他なりません。DALでは、テクノロジーとの新たな関係性を提案し、個々の力を引き出すとともに、現代のテクノロジーに関する議論で見落とされがちな人々を対話に取り入れる方法を模索しています。

シチズン・サイエンスは、現代の文脈において、ナポリ人のアプローチにおける参加の精神を見事に体現しています。シチズン・サイエンスの取り組みは、技術や科学の新人と繋がり、質問し、実際に体験しようとするすべての人々をサポートすることで、広く参加を促進し、人々がより良い世界を作るための手助けをするよう動機付けます。これは、Michelle Huangが以前のブログで指摘している通りです。

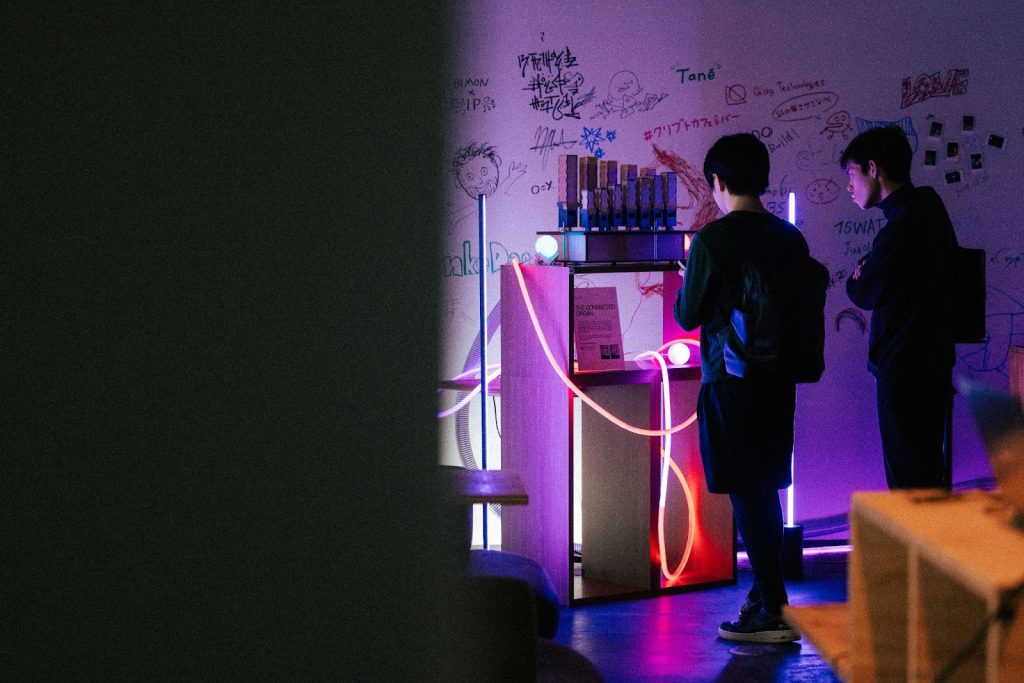

MESH展示会

DALは、これらのアイデアを3月のMESH展示会を通じて実現しました。このイベントでは、アメリカと日本の異なるグループからの4つのプロジェクトが展示され、参加者はInnovation Fellowship、FabCafe、Voxl、 Skylab Workshop、Neko Alliance(web3)、FabLab Hamamatsuのシニアメンバー、大学の研究者など多岐にわたる好奇心旺盛な約100名が集まりました。

東京のCrypto Cafe & Barで開催されたこの展示会は、DALが以前オンラインガバナンス実験を行った場所であり、私たちのアイデアを具体的な創造的表現へと変換するための第一歩となりました。この集まりには、非常に革新的な思考を持つ多くの人々が集まり、市民科学の取り組みにおける未来の可能性について刺激的なプレビューを提供しました。

プロジェクトの詳細については、こちらのページをご覧ください。展示会のハイライトをご紹介します。

バイオトピー

バイオトピー (Biotopy) プロジェクトは、科学的発見に対してより民主的で遊び心のあるアプローチを生み出すという願いから生まれました。ウィル・フロイデンハイム、ウェンディ・ヤン、ダレン・ズーのチームは、ジェシカ・シャンドとオマール・リズワンによる研究開発のサポートを受けて、科学的知識の歴史的なルーツに再接続し、手を使った実験が正式な理解に先行していた時代に着想を得ました。たとえば、酵母を理解する前に人々がパンを作ったように。FoldItなどのシチズン・サイエンスイニシアティブにインスパイアされたこのチームは、高度な学位を必要とせず、意味のある科学的貢献を目指しています。

バイオトピーは、バイオリアクターとゲームエンジンをつなぐ生物学的ゲームおよびインタラクティブなインスタレーションとして具現化されています。これはアート的なゲームであり、また一部は哲学的な実験、さらに技術デモでもあります。プレイヤーが実際の微生物文化と対話し、コンピューター上で仮想の生物を育てる市民科学者となり、より遊び心のある科学的発見の方法を想像します。シミュレーションとは異なり、バイオトピーは画面上で実際の生物学的プロセスを生成し、生物学的な世界とデジタルな世界をつなぐ遊び心のあるインターフェースとして機能します。

バイオトピーの基盤には、厳格な手続きや正式な資格ではなく、好奇心と配慮を中心とした科学的アイデンティティが存在します。このプロジェクトは、創造性とオープンな参加を重視する分散型科学コミュニティと共鳴しています。プレイヤーと生物との間の動的なフィードバックを通じて、バイオトピーは、生物学的エージェントがデジタル宇宙とどのように共存するのか、集団での遊びが科学的突破口を促進する方法、そしてどのようにしてより広範な科学的自己を実践できるのかについて、より深い問いを投げかけます。

デジタル・テラリウム

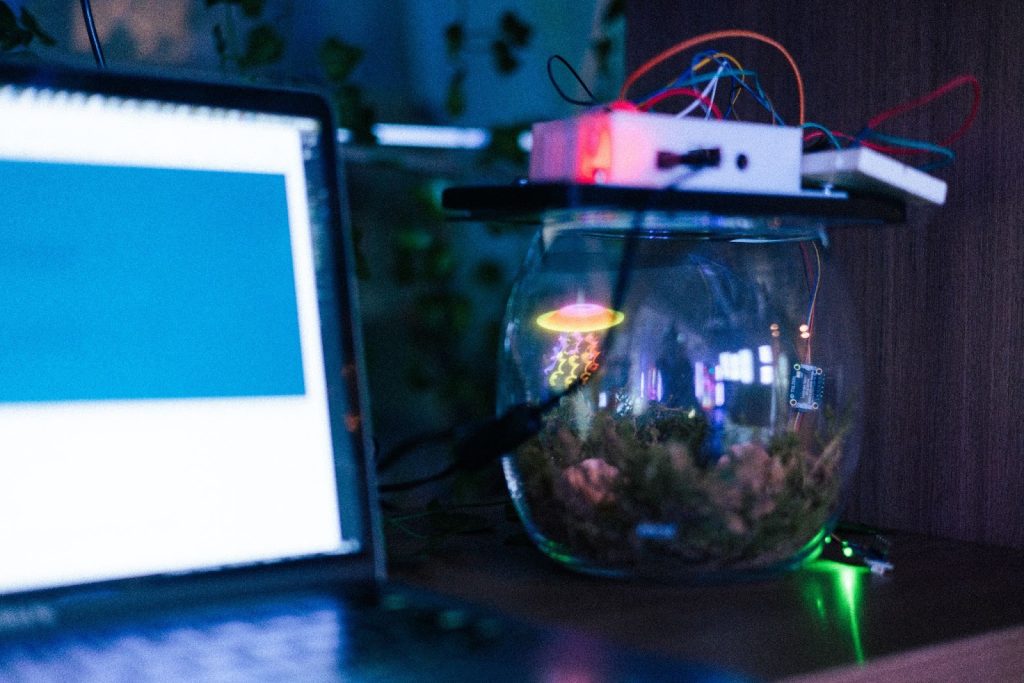

データが溢れかえる現代社会では、その多くが抽象化され、物理的現実とは切り離された数字の列となり、理解が困難なまま残されています。食料生産、財政の流れ、死亡率などの統計は、画面上の単なる数字となり、その本質は生の数字に埋もれてしまっています。ミシェル・ファンとアイラ・ワインダーによるデジタル・テラリウム (Digital Terrarium) プロジェクトは、物理的空間に根ざし、私たちの生活環境と直感的に調和する「具現化されたデータ」の必要性に応える形で誕生しました。彼らは、デヴィッド・クラッカウアーの競争的および補完的な『認知的人工物』の概念に触発され、テクノロジーが私たちの周囲の世界で個々の存在として機能する能力を減少させるのではなく、むしろその能力を増強する方法を追求しました。

デジタル・テラリウムは、環境データとの関わり方を再定義し、それを体験的で美的、かつインタラクティブなメディアへと変換します。ミシェルとアイラは、温度、圧力、湿度、照度、音などのセンサーと連携するソフトウェアをプログラムし、デジタルホログラフィックな生物の成長を決定するために、4つのテラリウムエコシステムを開発しました。ユーザーは、クラゲなどのデジタル生物をシミュレートされたエコシステムから自分のテラリウムにドラッグ&ドロップして育てることができます。そこでは、生物がローカルセンサーで測定された実際の環境条件に反応し、環境の変化に基づいて動きのパターンや形を調整します。この参加型モデルによって、デジタル・テラリウムは進化と適応のインタラクティブでネットワーク型の実験へと変わります。

分散型のシチズン・サイエンスを考慮すると、より大きなビジョンが浮かび上がります。もし世界中のユーザーがデジタル・テラリウムをインストールすれば、彼らは集まって環境入力の分散型データセットを生成し、それを分析することで、気候の傾向をボトムアップの視点で理解できるようになるでしょう。ミシェルとアイラのプロジェクトは、個人が新しい生きた世界の創造者となり、触覚的でインタラクティブなエコシステムを通じて環境意識を高める参加型データの機会を提供します。

コンピューティング・シュライン

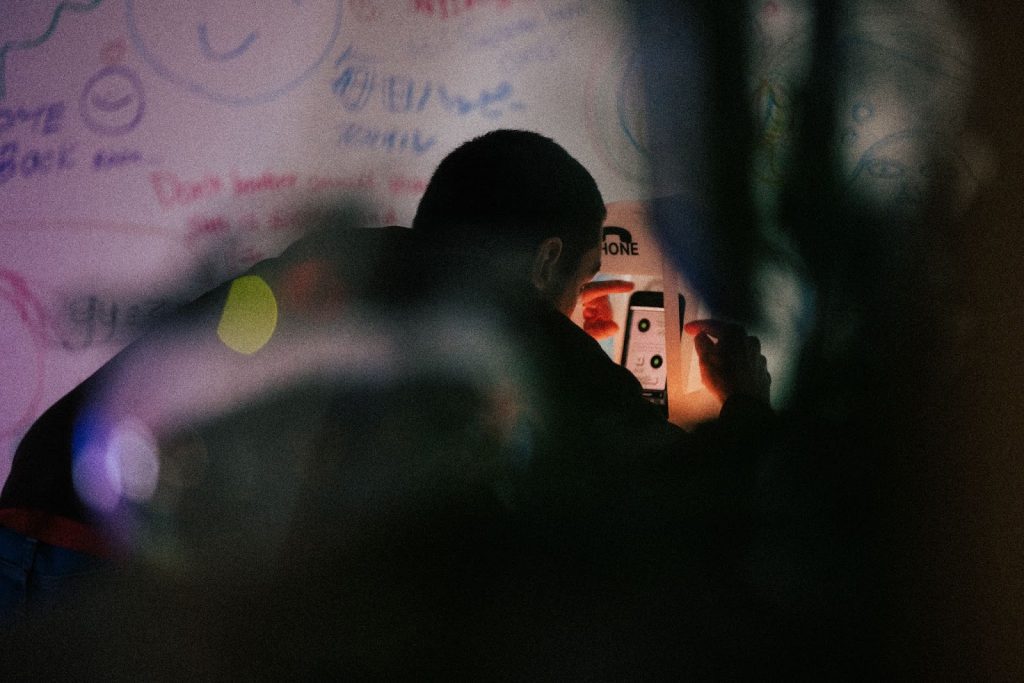

スペンサー・チャンのコンピューティング・シュライン (Computing Shrines) は、都市部で増加する孤独の蔓延に対する創造的な介入です。私たちはかつてないほどデジタルで繋がっていますが、その繋がりはしばしば誤った情報や表面的な関係に悩まされています。スペンサーは、オークランドの仏像のように地域の人々を共通の場所に集める草の根コミュニティ活動や、日本の絵馬のように木の板に願い事を書く伝統からインスピレーションを得ています。

コンピューティング・シュラインは、場所特有のウェブサイトと組み合わせた物理的な構造で成り立っており、訪問者が携帯電話をタップすることでアクセスできます。社(やしろ)に近づくと、訪問者は自分の携帯電話を提供し、デジタル体験が始まります。この体験の核心は、訪問者が前の訪問者の声を聞き、その後、自分の悩みや夢に応答するという親密なコミュニケーションです。異なる場所にある社が接続されると、ライブキャプションが言語間で翻訳されます。最後に録音されたメッセージだけを聞くことで、社は見知らぬ人との儚い会話を生み出し、共通の人間性を認識する意味のある瞬間を作り出します。

コンピューティング・シュラインは、長寿命を保証することなく、世界に存在するようにデザインされています。スペンサーは、自然な摩耗や破壊行為を予測し、それを公共のデジタルインフラにおけるより強靭なモデルを開発する機会と捉えています。この脆弱性は、メンテナンスの責任をコミュニティに委ねることになります。技術を一方的に押し付けるのではなく、コンピューティング・シュラインは、地域社会がインスタレーションを自分たちの特定のニーズや文化的文脈に合わせて採用し、適応させる力を与えます。

分散型のオルガン

福岡のエンジニアカフェでコミュニティマネージャー(彼の多くの役職のうちの一つ)を務めるローリー・グリフィスは、標準的なハッカースペースツールを使ってパイプオルガンを作ることに挑戦しました。ロンドンブリッジ駅にあるストリートオルガンに触発されたこのプロジェクトは、VRヘッドセットやマイクロコントローラが設置されたユニークなスペースに新たな要素を加えることを目的としていました。最初の計画をもとに、ローリーは作曲家ジェイ・パラリーノと協力し、パイプの数を限定することに決定。その後、オルガンをインターネットポータルに接続し、世界中の人々が演奏できるようにすることにしました。

コネクテッド・オルガン (Connected Organ) は、伝統的な職人技と現代技術を融合させています。空気は産業用ファンから始まり、センサーによって圧力が調整された後、風箱に送られ、マイクロコントローラで制御されるサーボを通じて分配されます。パイプは、3Dプリントされたヘッドとレーザーカットされた木製のチューブで構成され、加法製造技術を活用しています。補完的なウェブサイトでは、ユーザーが音楽の断片を編集したり、作曲を提出したり、場所を共有したりできます。提出された内容は3D地球儀上で視覚化された後、物理的なオルガンで演奏されます。

進行中の作品をデモンストレーションした際、ローリーは人々が楽器と物理的にやり取りしたいという欲求を感じ、姿の見えないインタラクションに対する混乱を表現していることに気付きました。これは、音楽を作り出す「知能」がどこに存在するのかという疑問を引き起こします。それはクラウドにあるのか、セグメントを選んでいる人にあるのか、それとも元々の作曲者にあるのでしょうか?これらの疑問は、私たちが不透明な技術システムとの関係で直面する広範な問題と重なります。物理的に私たちから離れた場所で行われた決定が知的に行われていると仮定されがちですが、その知能が実際にどこにあるのかを特定することは難しいです。

市民による問題解決

最初の4つのMESHスタジオのプロジェクトは、それぞれ異なる問題に取り組んでいますが、遊び心のある問題解決と日常生活への注意深い関心という共通の特徴を持っています。この点は、ローリーとの会話の中で実感しました。ローリーは自分自身を『手先が器用で、作り手』と表現しています。エンジニアカフェプロジェクト (Engineer Cafe project) での経験を共有しながら、ローリーはシチズン・サイエンスへの道のりについて語りました。その始まりは、彼の日常生活で生じた実践的な問題でした。

“私は福岡で自転車に乗っていますが、街中では車が非常に近くを通り過ぎることがよくあります。どれくらい近くを通るのか気になったので、マイクロコントローラのハッカソンで自転車のハンドルに取り付けるセンサーを作り、通り過ぎる車との距離を測定しました… (中略) 最終的なデータは厳密な科学的なものではありませんでしたが、自転車を漕ぎながら車との距離を重ねた動画を作成しました。車がビューンと通り過ぎるのを見たとき、その近さが実感でき、実際に非常に危険なほど近い車もありました。これは私にとって直接的な問題であり、データも関わっていて、実際にはそれほど複雑ではありませんでした。いくつかの構成要素を組み合わせることで、現実の状況についての理解を深める実用的なものを作り上げることができました。”

コンピューティング・シュラインプロジェクトも同様で、スぺンサーが日常生活で直面した課題から始まりました。これらのプロジェクトが強調するのは、シチズン・サイエンスコミュニティの変革的な可能性です。人々が自分たちが経験する問題を発見し、アクセス可能な技術を創造的に活用し、誰もが科学と技術革新に貢献できる協力的な環境を育むことです。

MESHスタジオは、DALにとって、シチズン・サイエンスの取り組みの可能性と重要性を直接目の当たりにする貴重な機会となりました。これは、技術的な関与の指針となる比喩としてだけでなく、実際のコミュニティの課題に対する具体的な解決策を生み出す実践的な意義を持つ経験でもありました。この経験を通じて、私たちはこの分野をさらに探求し、コミュニティに有意義な価値をもたらすプロジェクトを開発するという決意を新たにしました。

私たちは、ますます高度な技術的能力に誰でもアクセスできるようになり、科学的発見の障壁を低くし、専門的な科学者と熱心なアマチュアの間の伝統的な境界をある程度曖昧にする時代に突入しています。この技術の民主化は、機会と課題の両方をもたらします。これらの拡大する能力を有益な方向に導くにはどうすればよいのでしょうか?このエネルギーを活用して、より広範な参加がコミュニティを強化し、ポジティブなフィードバックループを生み出すシステムを作ることはできるのでしょうか?それとも、多くの人々は神のような力の幻想に満足し、その潜在能力を持続的で意義のある形で活用することなく過ごしてしまうのでしょうか?これらの問いは、DALにおける私たちの継続的な探求の核心にあります。

Researchers Supported

Ira Winder is a researcher specializing in interactive simulations for complex problem-solving. With degrees in City Planning and Art and Design from MIT, he is a researcher at MIT Engineering Systems Laboratory and the University of Tokyo. He developed the Tangible Interactive Matrix (TIM), used in the MIT Media Lab’s CityScope Project, and has presented at TEDx Boston and the G7 ICT Conference. His work has been featured in The Atlantic, Financial Times Magazine, and a White House report on future cities.

Darren Zhu is a synthetic biologist building a new consumer therapeutics startup. A graduate of Yale and a former Thiel Fellow, Darren has worked with a range of biotech startups (Hexagon Bio, Enevolv, and Synbiosys) and research organizations (Berggruen Institute, Ethereum Foundation, and Gates Foundation). He is also developing new media and philosophy projects that explore the aesthetic and epistemic implications of generative models, particularly as they pertain to creativity and scientific discovery.

Wendi Yan is an artist and researcher combining folktales with speculative philosophy in simulations, film, and sculpture. A History of Science graduate from Princeton University and recipient of the Horace H. Wilson Thesis Prize, her work has been supported by the Arctic Circle Residency, Berggruen Institute, and Ethereum Foundation. Based in Los Angeles, Wendi is a Steve Jobs Archive Fellow and VH Award finalist, with features in WeTransfer and Wallpaper.

Will Freudenheim is a New York-based game designer creating experimental games and virtual worlds. He co-founded Laser Days, where he directs films, live performances, and installations that have premiered globally. His work explores collaboration among human, artificial, and biological participants in shared digital spaces.

Spencer Chang is an internet artist and engineer focused on speculative communal infrastructure through participatory installations and creative technologies. Their work has been featured at the de Young Museum, Gray Area, and CultureHub, with exhibitions in San Francisco, New York, and Berlin. A NEW INC Art & Code member, they emphasize collective play and dismantling oppressive systems.

Laurie Griffiths is a software engineer and consultant based in Fukuoka, Japan, with a Computer Science degree from Cambridge. A former early hire at startups, he now helps software teams simplify development and reduce costs. Outside of work, Laurie mentors engineers at Fukuoka’s Engineer Cafe and builds creative projects in his workshop

Michelle Huang is a mixed-media artist and technologist exploring human flourishing through immersive experiences. She is the founder of Akiya Collective, a non-profit renovating abandoned homes in Japan, and co-director of MESH Studio, a media lab for emerging technologies. A graduate of NYU, she previously worked at Goldman Sachs and received an Emergent Ventures grant. Her work has been featured on Business Insider, NPR, Vox Media (Now This), ABC, CNET, The Independent, BBC, and more

Keiko Ono is a strategist and ecosystem builder with +10years experience in social impact and technology across the public and private sectors (Google, British Embassy). A graduate of SOAS, she consults for Series A–C startups in Japan and is Co-Director of MESH Studio, a media lab for emerging technologies. Her previous work as Co-founder of Social Innovation Japan has been recognized by Nikkei’s ‘100 Businesses Creating the Future of Japan’ and the Minister of Environment Prize.

Joseph Park is a researcher at DAL (joseph@dalab.xyz)

Illustration: Soryung Seo

Edits: Janine Liberty